お知らせ

-

剣道部

週末は丹有高校総体です

-

中学1年生

中1 道徳をなぜ学ぶのか?

-

生徒会執行部

新入生歓迎プログラム

-

JCA(日本文化研究部), 写真部, 吹奏楽部, 物理部, 美術部, 軽音楽部

5月5日(日)皐月フェスティバル開催

-

生徒会執行部

クラブ紹介

- 全ての記事を見る

-

学園通信

オーストラリア研修 最終日

-

学園通信

オーストラリア研修10日目

-

学園通信

シリコンバレー研修6日目

-

学園通信

オーストラリア研修9日目

-

学園通信

オーストラリア研修8日目

- 全ての記事を見る

-

中学1年生

中1 道徳をなぜ学ぶのか?

-

中学3年生

中3 学力推移調査、SNSについての講演

-

中学1年生

中1 クラブ紹介

-

高校2年生

【高2】新年度2週目終了

-

高校3年生

高3 進路HRと個人面談

- 全ての記事を見る

-

剣道部

週末は丹有高校総体です

-

生徒会執行部

新入生歓迎プログラム

-

JCA(日本文化研究部), 写真部, 吹奏楽部, 物理部, 美術部, 軽音楽部

5月5日(日)皐月フェスティバル開催

-

生徒会執行部

クラブ紹介

-

野球部

大坪杯争奪近隣地区中学校軟式野球大会

- 全ての記事を見る

-

進路指導室だより

共通テストを終えて

-

進路指導室だより

進学希望の既卒の皆さんへ

-

進路指導室だより

大学出張講義2023

-

進路指導室だより

令和6年度 大学入学共通テスト 出願

-

進路指導室だより

卒業生からのメッセージ 2

- 全ての記事を見る

-

図書館だより

【コラボ企画】三田市立図書館展示棚2024年3~5月の展示「中学生になってから読んだ本」

-

図書館だより

防災コーナーに県立図書館の本が加わりました

-

図書館だより

【コラボ企画】三田市立図書館展示棚2024年2・3月の展示「音楽」

-

図書館だより

記念図書館での小さな出来事 ~鳥編~

-

図書館だより

今年も図書委員は文化祭に参加しています

- 全ての記事を見る

イベント情報

-

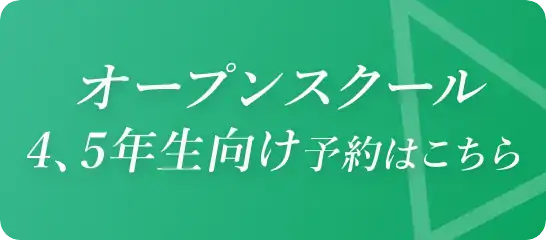

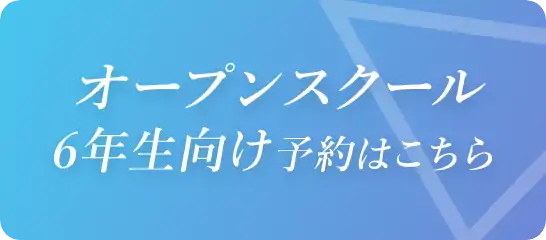

中学校イベント

5月25日(土)中学オープンスクール〈6年生向け〉【要予約】

-

中学校イベント

5月18日(土)中学オープンスクール 〈4,5年生向け〉【要予約】

-

中学校イベント

4月27日(土)【要予約】授業見学&個別相談会

-

中学校イベント

3月31日(日) こでらじゅく(小学校低学年向け)【要予約】

-

中学校イベント

2月25日(日)ミニ説明会・個別相談会【要予約】

- 中学校イベント一覧をみる 高校イベント一覧をみる